2013年02月11日

4色の石けんを作る~レッツ・シェイク!

週末の仕事(本業)で最後の追い込み、切手の在庫が少ない事に気が付いた!

仕方ない・・・10円切手を使って凌ぎました。

後から80円で良い1通に10円5枚と50円1枚貼って出した事を思い出した←バカです

では 石けん作りの続きです。

まず作業をするにあたっての準備です。

小さなお子さん、ペット(ニャンコ・ワンコ・放し飼いのハムスターフェレット等)

あと、手の掛かる夫は、同じお部屋には居させないで下さい。

どうしても無理なら、作業は夜中にしましょう。(ウロウロされて作業を中断しないように)

作業台に新聞紙1部を重ねたまま広げます。(調理台・食卓テーブルなど)

服装は、何かあっても諦められる服とエプロン ←私はどの服でも諦められるけど(笑)

劇物扱いの苛性ソーダを使いますので、マスク・ゴム手とゴーグルは自己責任で装着して下さい。

(私の経験上では装着した方が安全ですが、仕事が雑になる方も出現します)

1・オイルを計量する

オリーブオイル(室温)405gと湯煎で溶かしたラード100gをペットボトルに量ります。

小さな漏斗を使って入れるとデジタル秤のオートオフ機能が働き正確に量れなくなりますので

自信のない方は、別容器(ボール・大きな紙コップ)にあらかじめ量ってボトルに移します。

2・苛性ソーダ水を作る

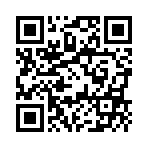

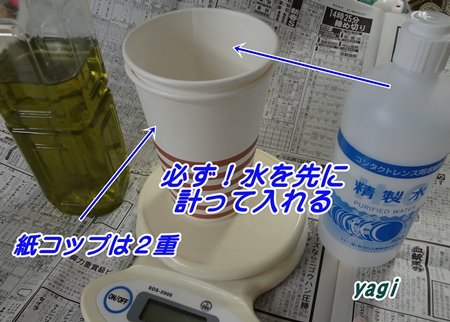

紙コップ(大)2個を重ねて、水175gを量ります。

水は精製水が望ましいですが、不味い程塩素が入ってない限り水道水でも大丈夫です。

逆にミネラル成分が入った買う水は・・・うーん 硬水はダメです。

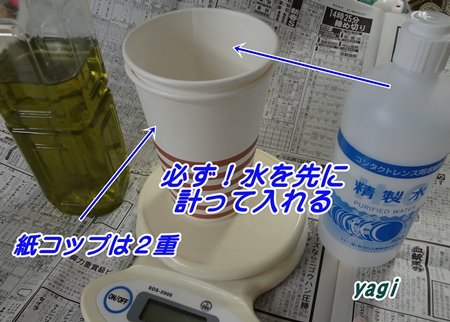

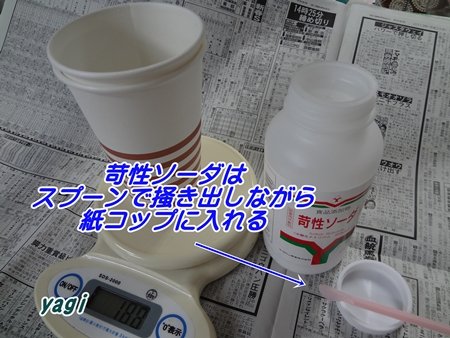

続いて水の入った紙コップに、苛性ソーダをストロースプーンを使って

掻き出しながら62gを入れます。

苛性ソーダは空気中の水分を引き寄せて勝手に溶け出すので

出し終わったら、容器のフタを速やかに閉めます。

紙コップの底に苛性ソーダが固まってますので、まずストロースプーンで

紙コップの底をザックリ混ぜて固まりをはがします。

その後は、ストローの先を少し浮かせるようにしてゆっくり回します。

苛性ソーダは水と相性が良く溶けますので、15秒くらい回す位で充分

混ぜすぎると紙コップが溶け出してしまう事があるので注意!

苛性ソーダは溶けるときに熱を発し白く濁ります、そしてガスも発生します。

このガスは喉を刺激しますので、紙コップの真上から覗き込まないことです。

※入れる順を逆に、苛性ソーダに水を入れると爆発したかのように

瞬時に沸騰して水が吹き上がるので危険です!

※苛性ソーダ水は沸騰の手前まで熱くなります。

※かき混ぜすぎて紙コップが溶けてフワフワ浮いてきたら

思い切ってキッチンやトイレに水と一緒に流し捨てましょう。

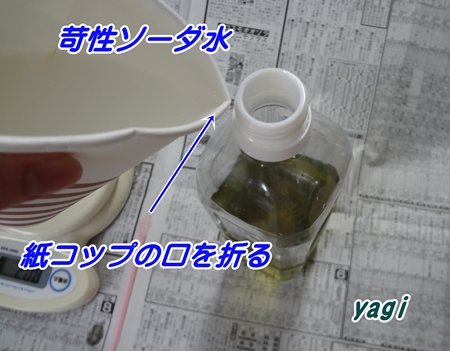

3・オイルと苛性ソーダを混ぜる

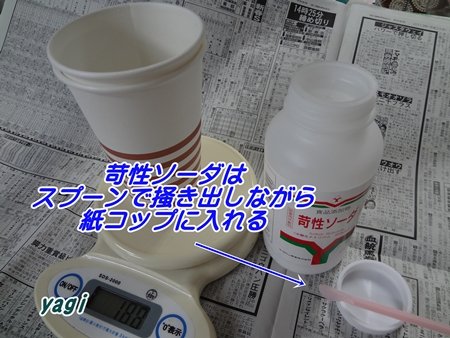

紙コップの中の苛性ソーダ水の白い濁りが治まってきたら、ガスも出きった頃です。

紙コップの端を折って注ぎ口を作り、オイルが入ったボトルにゆっくり注ぎます。

4・シェイクする

ペットボトルのフタをきっちり閉めたら(フタが斜めに閉まってないか確認)

上下にゆっくり振ってボトルの重さを確認して下さい。

その後、おもいっきりボトルを振って、一気に撹拌します。(20秒くらい)

(この時のペットボトルの温度は38~42度くらいになります。)

撹拌の勢いを緩め(ボトルの上下に中身があたるように振る)

2~3分振って1分休みを20~30分繰り返します。

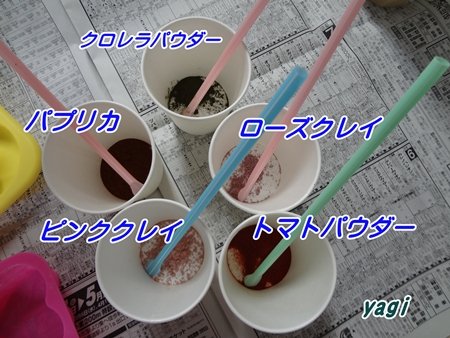

5・色づけする(香りづけも)

ペットボトルの中の石けん生地がドロっとしたら振るのをやめて

色づけ作業をします。

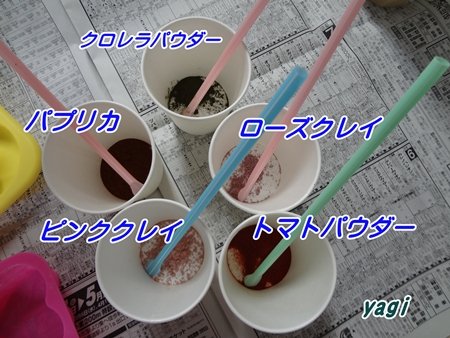

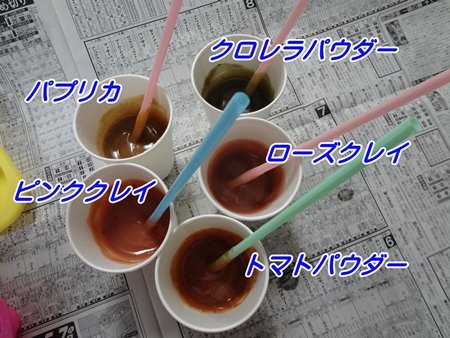

紙コップ(中)に色づけようの粉を入れます。

そこに少量の石けん生地を入れストロースプーンでよく混ぜます。

スプーン部分を押しつけて混ぜると底の隅々もキレイに混ざります。

香りを付けたい場合は、ここでピュアエッセンシャルオイル(EO)を入れます。

ピュアエッセンシャルオイルについて知識がない方は、ラベンダーがお勧めです。

量はオイル総量500に対して20~30滴位

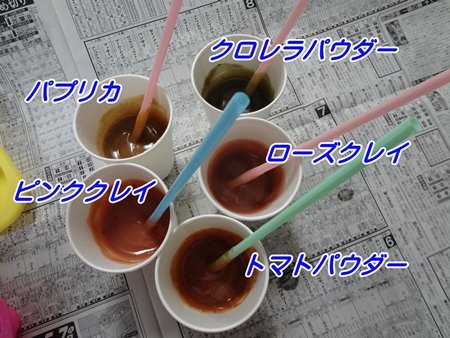

更にそれぞれの紙コップ石けん生地を足して良くかき混ぜます。

6・型に入れる

好みの石けん型に石けん生地を流し入れます。

型には事前に食用オイルをテッシュを使って塗っておくと、型離れが良くなります。

シリコン型はもともと型離れが良いですが、バラ型など溝が細かい物や

何度か使ってると型離れが悪くなってくるので、塗って置いた方がベスト

石けん生地の入れ方は、ここは本当にお好みで

単色でいれるのも良し 重ねてレイヤーも良し 混ぜてマーブルも良し です。

7・保温

手作り石けんは通常保温作業がありますが、私の経験上では保温しなくても石けんは出来ます。

熟成期間6週間を経た後の使い心地では、その違いはよく分かりません(pHを計っても)

保温する場合

ダンボール箱または発泡スチロール箱に、石けん型を入れます。

この時に箱をトントンさせて石けん生地の気泡を抜きます。

その後、石けん型にふんわりラップを被せて

その周りにお湯を入れた(60℃位)ペットボトルを入れてフタを閉めます。

冬ならダンボール箱は毛布でくるんだりします。夏場はペットボトルはいりません。

24時間たったら箱のフタは空けて、空けたまま更に24~48時間放置

保温しない場合

石けん型の下に板か厚紙を敷いて、トントンして気泡抜きをします。

箱形の型なら、下に敷かなくてもトントン出来ます。

ラップをふんわり掛けて、子ども・ペットの手が届かないところに置きます。

3日~2週間放置します。

8・後かたづけ

使用済みの紙コップ類・新聞紙はそれぞれのゴミ分別方法にしたがって廃棄して下さい。

ペットボトルだけはまだ捨てません!

石けん生地の付いたペットボトルはフタを取ったまま、子どもやペット

そして手の掛かる夫の手の届かないところに、4~6週間放置しておきます。

その後はボトルに水を入れて1日置き、石けん水を作ります。

この石けん水で食器を洗うのも良し、手を洗っても良し、洗濯に使っても良しです。

苛性ソーダについて

しつこいようですが、これは劇物扱いの物です。

とても危険・・・・ですが、扱いを間違えなければ危険はありません。

手に付いたり服に付いたりすると、苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)は強アルカリですが

酸性の強いトイレ洗剤や漂白剤が手に付いたり服についた時と同じような事になります。

もしも の時はとにかく速やかに流水で洗い流して下さい。

手に付いた場合は、洗った後にハンドクリームを付けるかオリーブオイルを塗りましょう。

とにかく 慌てないこと!

事故が起きる時 (私の石けん教室での経験上の事)

殆どが「過信」です。

ゴム手をしてるからと慎重性が掛けてしまい、苛性ソーダをこぼす

止める声も聞かずに、こぼした苛性ソーダをかき集めて衣服につける

苛性ソーダが付いた手袋で、隣の人の肩をバンバン叩く(本人笑いながら)

マスクをしてるから大丈夫と苛性ソーダ水の匂いを直接かいで咳き込む

苛性ソーダをこぼした事に大あわてして、さらに本家のボトルを倒す など

他には、本来石けんはケーキを作る道具と同じ器具で作るもので

家族が味見をしようと指を伸ばしたところで発見・・・なんてことも

作り手が気を付けていても、周りの人が何をしてるかも知らないと

思いがけない事故が起きるので、充分に気を付けましょう。

おまけ

パプリカの色づけがなかったので追加で作りました。

ついでにクロレラパウダーとトマトパウダーのも作りました。

緑色なら青汁の粉を少量の水で溶いて混ぜる

パウダーではなくトマトジュース(100%)を

石けん生地紙コップ8分目に対して大さじ1位を混ぜる など

石けん生地を追加したところです。

赤系を入れたり、色なしの生地とザックリ混ぜたり

最後に緑系を入れて、赤系・白・緑の三層にしてみても面白いかも

牛乳パックを利用した型は、こんなのがお勧めです。

さあ石けん作りはまだまだ続きますよ。次回は型出しからのお話です。

説明が長くて「石けん作りって面倒 な~んて思っちゃった」 って人はポチっと

ポチッ ↓ ポチッ

にほんブログ村

カービングに使う石けん作りを目指してるみな様へ

石けんに使える色剤はネットなどで色々売られてますが

初めての石けん作りでは、マイカ系の色剤ではなく

身近なもので色づけして欲しいです。

香りにしても本物をまず使ってみて下さい。

と言っても本物の持続には限りがあります。

時間が経てば色は抜けるし、香りも飛びます。

それらを実際に経験してから

色も香りも変化のない石けんを作っても遅くはありません。

肌に優しい石けんを目指してる 山羊より

仕方ない・・・10円切手を使って凌ぎました。

後から80円で良い1通に10円5枚と50円1枚貼って出した事を思い出した←バカです

では 石けん作りの続きです。

まず作業をするにあたっての準備です。

小さなお子さん、ペット(ニャンコ・ワンコ・放し飼いのハムスターフェレット等)

あと、手の掛かる夫は、同じお部屋には居させないで下さい。

どうしても無理なら、作業は夜中にしましょう。(ウロウロされて作業を中断しないように)

作業台に新聞紙1部を重ねたまま広げます。(調理台・食卓テーブルなど)

服装は、何かあっても諦められる服とエプロン ←私はどの服でも諦められるけど(笑)

劇物扱いの苛性ソーダを使いますので、マスク・ゴム手とゴーグルは自己責任で装着して下さい。

(私の経験上では装着した方が安全ですが、仕事が雑になる方も出現します)

1・オイルを計量する

オリーブオイル(室温)405gと湯煎で溶かしたラード100gをペットボトルに量ります。

小さな漏斗を使って入れるとデジタル秤のオートオフ機能が働き正確に量れなくなりますので

自信のない方は、別容器(ボール・大きな紙コップ)にあらかじめ量ってボトルに移します。

2・苛性ソーダ水を作る

紙コップ(大)2個を重ねて、水175gを量ります。

水は精製水が望ましいですが、不味い程塩素が入ってない限り水道水でも大丈夫です。

逆にミネラル成分が入った買う水は・・・うーん 硬水はダメです。

続いて水の入った紙コップに、苛性ソーダをストロースプーンを使って

掻き出しながら62gを入れます。

苛性ソーダは空気中の水分を引き寄せて勝手に溶け出すので

出し終わったら、容器のフタを速やかに閉めます。

紙コップの底に苛性ソーダが固まってますので、まずストロースプーンで

紙コップの底をザックリ混ぜて固まりをはがします。

その後は、ストローの先を少し浮かせるようにしてゆっくり回します。

苛性ソーダは水と相性が良く溶けますので、15秒くらい回す位で充分

混ぜすぎると紙コップが溶け出してしまう事があるので注意!

苛性ソーダは溶けるときに熱を発し白く濁ります、そしてガスも発生します。

このガスは喉を刺激しますので、紙コップの真上から覗き込まないことです。

※入れる順を逆に、苛性ソーダに水を入れると爆発したかのように

瞬時に沸騰して水が吹き上がるので危険です!

※苛性ソーダ水は沸騰の手前まで熱くなります。

※かき混ぜすぎて紙コップが溶けてフワフワ浮いてきたら

思い切ってキッチンやトイレに水と一緒に流し捨てましょう。

3・オイルと苛性ソーダを混ぜる

紙コップの中の苛性ソーダ水の白い濁りが治まってきたら、ガスも出きった頃です。

紙コップの端を折って注ぎ口を作り、オイルが入ったボトルにゆっくり注ぎます。

4・シェイクする

ペットボトルのフタをきっちり閉めたら(フタが斜めに閉まってないか確認)

上下にゆっくり振ってボトルの重さを確認して下さい。

その後、おもいっきりボトルを振って、一気に撹拌します。(20秒くらい)

(この時のペットボトルの温度は38~42度くらいになります。)

撹拌の勢いを緩め(ボトルの上下に中身があたるように振る)

2~3分振って1分休みを20~30分繰り返します。

5・色づけする(香りづけも)

ペットボトルの中の石けん生地がドロっとしたら振るのをやめて

色づけ作業をします。

紙コップ(中)に色づけようの粉を入れます。

そこに少量の石けん生地を入れストロースプーンでよく混ぜます。

スプーン部分を押しつけて混ぜると底の隅々もキレイに混ざります。

香りを付けたい場合は、ここでピュアエッセンシャルオイル(EO)を入れます。

ピュアエッセンシャルオイルについて知識がない方は、ラベンダーがお勧めです。

量はオイル総量500に対して20~30滴位

更にそれぞれの紙コップ石けん生地を足して良くかき混ぜます。

6・型に入れる

好みの石けん型に石けん生地を流し入れます。

型には事前に食用オイルをテッシュを使って塗っておくと、型離れが良くなります。

シリコン型はもともと型離れが良いですが、バラ型など溝が細かい物や

何度か使ってると型離れが悪くなってくるので、塗って置いた方がベスト

石けん生地の入れ方は、ここは本当にお好みで

単色でいれるのも良し 重ねてレイヤーも良し 混ぜてマーブルも良し です。

7・保温

手作り石けんは通常保温作業がありますが、私の経験上では保温しなくても石けんは出来ます。

熟成期間6週間を経た後の使い心地では、その違いはよく分かりません(pHを計っても)

保温する場合

ダンボール箱または発泡スチロール箱に、石けん型を入れます。

この時に箱をトントンさせて石けん生地の気泡を抜きます。

その後、石けん型にふんわりラップを被せて

その周りにお湯を入れた(60℃位)ペットボトルを入れてフタを閉めます。

冬ならダンボール箱は毛布でくるんだりします。夏場はペットボトルはいりません。

24時間たったら箱のフタは空けて、空けたまま更に24~48時間放置

保温しない場合

石けん型の下に板か厚紙を敷いて、トントンして気泡抜きをします。

箱形の型なら、下に敷かなくてもトントン出来ます。

ラップをふんわり掛けて、子ども・ペットの手が届かないところに置きます。

3日~2週間放置します。

8・後かたづけ

使用済みの紙コップ類・新聞紙はそれぞれのゴミ分別方法にしたがって廃棄して下さい。

ペットボトルだけはまだ捨てません!

石けん生地の付いたペットボトルはフタを取ったまま、子どもやペット

そして手の掛かる夫の手の届かないところに、4~6週間放置しておきます。

その後はボトルに水を入れて1日置き、石けん水を作ります。

この石けん水で食器を洗うのも良し、手を洗っても良し、洗濯に使っても良しです。

苛性ソーダについて

しつこいようですが、これは劇物扱いの物です。

とても危険・・・・ですが、扱いを間違えなければ危険はありません。

手に付いたり服に付いたりすると、苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)は強アルカリですが

酸性の強いトイレ洗剤や漂白剤が手に付いたり服についた時と同じような事になります。

もしも の時はとにかく速やかに流水で洗い流して下さい。

手に付いた場合は、洗った後にハンドクリームを付けるかオリーブオイルを塗りましょう。

とにかく 慌てないこと!

事故が起きる時 (私の石けん教室での経験上の事)

殆どが「過信」です。

ゴム手をしてるからと慎重性が掛けてしまい、苛性ソーダをこぼす

止める声も聞かずに、こぼした苛性ソーダをかき集めて衣服につける

苛性ソーダが付いた手袋で、隣の人の肩をバンバン叩く(本人笑いながら)

マスクをしてるから大丈夫と苛性ソーダ水の匂いを直接かいで咳き込む

苛性ソーダをこぼした事に大あわてして、さらに本家のボトルを倒す など

他には、本来石けんはケーキを作る道具と同じ器具で作るもので

家族が味見をしようと指を伸ばしたところで発見・・・なんてことも

作り手が気を付けていても、周りの人が何をしてるかも知らないと

思いがけない事故が起きるので、充分に気を付けましょう。

おまけ

パプリカの色づけがなかったので追加で作りました。

ついでにクロレラパウダーとトマトパウダーのも作りました。

緑色なら青汁の粉を少量の水で溶いて混ぜる

パウダーではなくトマトジュース(100%)を

石けん生地紙コップ8分目に対して大さじ1位を混ぜる など

石けん生地を追加したところです。

赤系を入れたり、色なしの生地とザックリ混ぜたり

最後に緑系を入れて、赤系・白・緑の三層にしてみても面白いかも

牛乳パックを利用した型は、こんなのがお勧めです。

さあ石けん作りはまだまだ続きますよ。次回は型出しからのお話です。

説明が長くて「石けん作りって面倒 な~んて思っちゃった」 って人はポチっと

ポチッ ↓ ポチッ

にほんブログ村

カービングに使う石けん作りを目指してるみな様へ

石けんに使える色剤はネットなどで色々売られてますが

初めての石けん作りでは、マイカ系の色剤ではなく

身近なもので色づけして欲しいです。

香りにしても本物をまず使ってみて下さい。

と言っても本物の持続には限りがあります。

時間が経てば色は抜けるし、香りも飛びます。

それらを実際に経験してから

色も香りも変化のない石けんを作っても遅くはありません。

肌に優しい石けんを目指してる 山羊より

4色石けんを作る~型だし&乾燥

4色の石けんを作る~材料を集めよう

とりあえず石鹸を作ってみよう 「早い話が」

とりあえず石鹸を作ってみよう その8

とりあえず石鹸を作ってみよう その7

とりあえず石鹸を作ってみよう その6

4色の石けんを作る~材料を集めよう

とりあえず石鹸を作ってみよう 「早い話が」

とりあえず石鹸を作ってみよう その8

とりあえず石鹸を作ってみよう その7

とりあえず石鹸を作ってみよう その6

Posted by 山羊 at 01:41

│石鹸の作り方

この記事へのコメント

これって。。。。ワタシのやりそうな事を書いたの???

なんだか全部当てはまりそうで。。。コワイわ

(ザッパ~で怠慢で、しかも天然)

読んでるだけで。。。。。ブルブル震えたですぅ(涙)

我が家には犬、猫、フェレット、旦那がウロチョロしてるから

要注意での作業ですよね

夜中は目が見えづらくて。。。。コボシソウだし

やっぱ、必要な時には山羊さんに石鹸は注文するか、山羊さん教室で体験したいと思います!!

なんだか全部当てはまりそうで。。。コワイわ

(ザッパ~で怠慢で、しかも天然)

読んでるだけで。。。。。ブルブル震えたですぅ(涙)

我が家には犬、猫、フェレット、旦那がウロチョロしてるから

要注意での作業ですよね

夜中は目が見えづらくて。。。。コボシソウだし

やっぱ、必要な時には山羊さんに石鹸は注文するか、山羊さん教室で体験したいと思います!!

Posted by 大福 at 2013年02月12日 14:17

>大福さん

えっ ? そうなの? Σ(- -ノ)ノ

でも大丈夫です!

予め起こるであろう出来事を予測出来ていたなら

それは未然に防ぐことが出来ますので。

作業に取りかかる前にシュミレーションしましょう。

そうすれば作業もあっという間に終わってしまいますから

回りくどく書いてるだけで、内容は単純だし

手作り石けんはあまり失敗がないのが良いところですし。

でもでも 山羊教室で作っても宜しいんですよ~

大福さんが参加するとなると かなり高額な受講費になるけど

いいのかな~ (旅費まで入れたらね)

そんだけ南から来てくれるなら

毛ガニ食べさせちゃるさ ヽ(*^∇^*)ノ

えっ ? そうなの? Σ(- -ノ)ノ

でも大丈夫です!

予め起こるであろう出来事を予測出来ていたなら

それは未然に防ぐことが出来ますので。

作業に取りかかる前にシュミレーションしましょう。

そうすれば作業もあっという間に終わってしまいますから

回りくどく書いてるだけで、内容は単純だし

手作り石けんはあまり失敗がないのが良いところですし。

でもでも 山羊教室で作っても宜しいんですよ~

大福さんが参加するとなると かなり高額な受講費になるけど

いいのかな~ (旅費まで入れたらね)

そんだけ南から来てくれるなら

毛ガニ食べさせちゃるさ ヽ(*^∇^*)ノ

Posted by 山羊 at 2013年02月13日 17:50

at 2013年02月13日 17:50

at 2013年02月13日 17:50

at 2013年02月13日 17:50